禁歌八十年

禁歌八十年

1933年2月,汪思明灌唱並主導發賣的《時局口說:肉彈三勇士》唱片上了報紙,被認為歌詞內容有詆毀戰場英雄的嫌疑。這是臺灣唱片發行近20年來首度踩中軍警單位「地雷」,而後警察單位延用出版警察的手法,以「妨害安寧」、「傷害風俗」兩類,開始監控唱片市場的動向,發表意見。

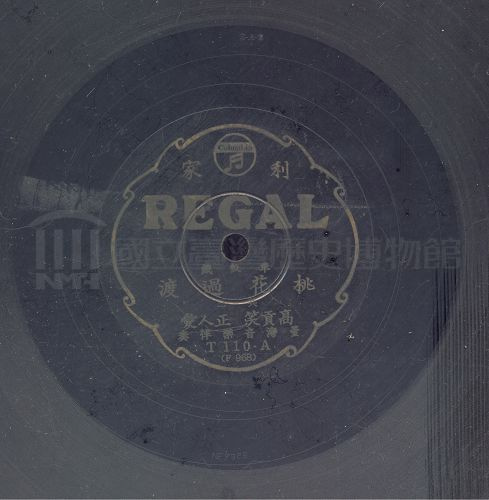

而後第一首被公告查禁的流行歌,是1934年底發行的〈街頭的流浪〉。〈街頭的流浪〉是泰平唱片製作的唱片歌曲,發行後約三週,警察機關發布取締,當時批評說是:「歌詞大概描述景象,通篇是頹廢的生活氣氛,漂蕩在一種無以名狀的壓迫感中,可說是充滿虛無主義、自暴自棄的想法。」

可能是因為歌詞單被查禁的關係,經過口耳相傳,1990年代的歌謠界咸以為臺灣第一首禁歌的歌名叫作〈失業兄弟〉。從此也可以了解,當時日本警察比較感冒的,是左派、社會注意的思想宣傳。

總體來講,那時唱片被查禁的內容,多是以新歌仔戲、採茶戲、說唱歌謠等類別,被認定違反「風俗」為主,可能是語意挑逗,或描寫男女肢體露骨曖昧之因素。也有來自上海、香港的中國愛國抗日流行歌,包括〈義勇軍進行曲〉、〈鐵蹄下的歌女〉,因有人進口來臺、販賣或公開演奏而送審,發布禁止販售公播。

因為唱片市場的眾聲喧譁,逼使檢閱制度登場,1936年總督府成立「唱片檢閱室」,採事前審查制度,而後警察大人的聲音便成為唱片市場的「背景音」。這樣以警務機關進行審查的社會背景,在1945年日本殖民統治結束後更一直延續下去,尤其在1970年代更變本加厲,除了廣播電視的掌控,更發展出歌星證、演員證等制度,企圖掌控公演、市街等社會場域。然而,在儘量不觸動警察大人敏感神經的原則下,臺灣流行歌在有限空間中的創作發表,甚至更公開的、或隱諱的,成為台灣人生活中,抒發情緒、意見表達與思想解放的出口。