摸索聲音臺灣史的起點

1906年,臺灣總督府民政長官後藤新平聘請美國哥倫比亞公司來臺錄製2張唱片,內容是後藤自己編唱的詩歌—〈新高山〉(玉山)、〈世界之友〉,這是第一次以臺灣為主題的唱片,同時也是首次在臺錄製唱片的歷史記錄…

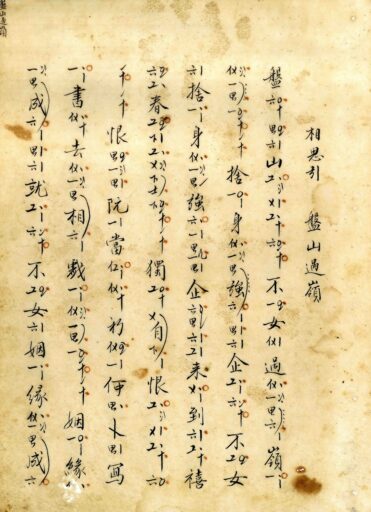

用聽的古冊戲──八珍湯百般滋味

我們所知的傳統故事,至今研究者多以文獻、出版品來研究,但論真說來,聲音可能才是大眾獲知故事的主要形式。從蟲膠到黑膠唱片時代,就留下大量傳達傳統生命論、價值觀的「古冊戲」唱片,數量可能遠大於流行歌等其他…

聲音大爆發--臺灣唱片產業第一章

一整個20世紀,我們幾乎都以圓盤狀的「唱片」來收存具有時間性質的聲音。透過轉動創造時間,再以針頭的讀取,擷取資訊,加以還原成原來的聲音或動態資料。隨著時代的演進,有幾個主要規格:(1)1950年代之前…

聲音的印刷術—淺談「黑膠」

在二手物市場,我們常會看到12吋—大概略小於大披薩那麼大—的碟狀音樂產品,我們都稱之為「黑膠」,近年由於音樂市場的調整,又有「黑膠復興」這樣的市場動態。「黑膠」究竟是什麼?一知半解的人應該也很好奇吧。…

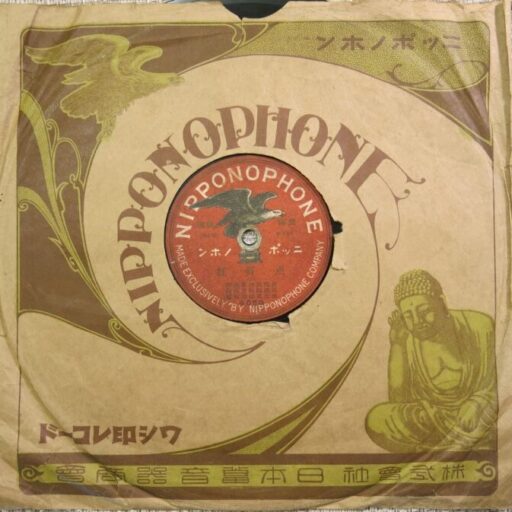

臺灣音樂唱片的始祖

早在19世紀末期,世界唱片工業的發展使得音聲演出打破以往僅能現場表演的時間與空間限制,成為可以由機械複製並重現的時間區段。正好一百年前,雖然正值日本殖民統治時期,臺灣第一張商業發行的唱片「一串年」誕生…

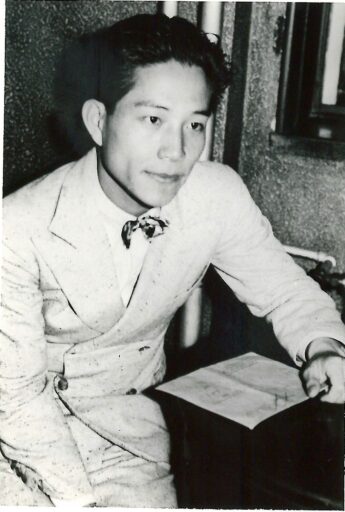

出身臺灣的東方音樂家——江文也

江文也(1910-1983,原名江文彬)生於臺北大稻埕,祖父自福建永定到臺北三芝開墾。父經商,母鄭閨喜愛南管音樂,6歲時隨著父母移居福建廈門,1923年時前往日本讀中學,後就讀工業學校,進修聲樂及作曲…

台灣一姐-純純

純純是誰? 相較於中國的周璇,日本的李香蘭,台灣似乎沒有給上世紀30年代紅遍本土歌手純純一個等同於天后程度的光環。本名劉清香的純純是個跨歌仔戲及流行歌領域的雙料明星,作為一個元祖級流行歌手,…

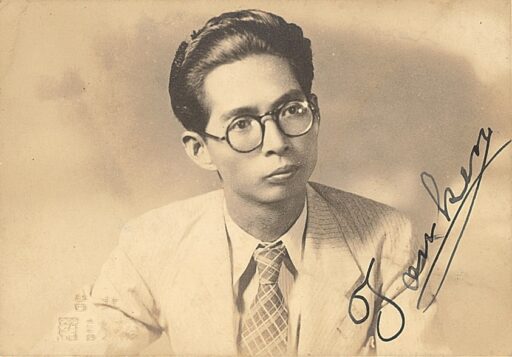

臺灣音樂啟蒙者──鄧雨賢

鄧雨賢(1906~1944)生於桃園龍潭,畢業於臺灣總督府臺北師範學校,曾任公學校教職,並於1929年赴日本學習作曲。1932年進入臺灣唱片業界擔任流行歌作曲家,8年間發表近百首歌曲,許多雋永傳世,我…

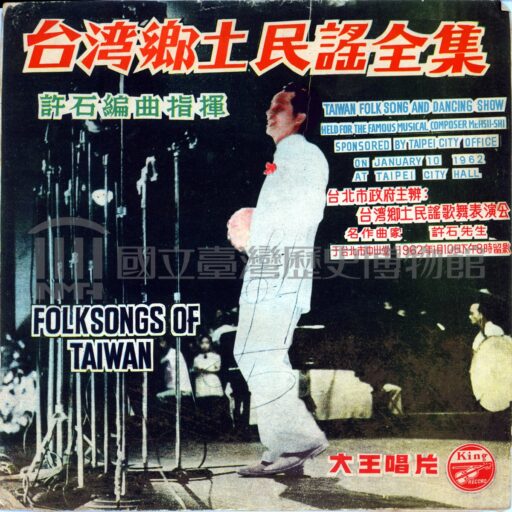

許石與《臺灣鄉土民謠全集》

在臺灣近代音樂發展歷程中,流行音樂家許石(1919-1980)製作發行的《臺灣鄉土民謠全集》,堪稱是本土音樂製作的代表之作。 《臺灣鄉土民謠全集》出版於1962年至64年間,由許石主持的大王唱片發行,…

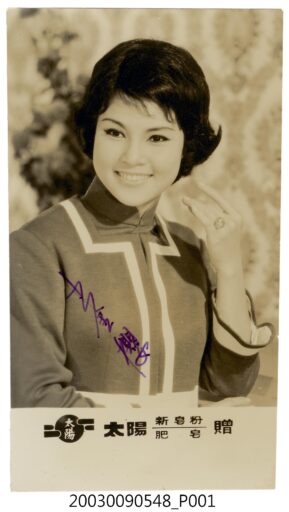

跨越音聲世代一甲子的「貓姊仔」──王金櫻

歌子戲演員,人稱「貓姐仔」的王金櫻,是本土戲劇知名演藝人物,她的學養與演藝人生,是臺灣聲景的重要一部分。 王金櫻(1946-)本名王仁心,出生於彰化縣秀水鄉。當時的農業社會,村落間具有演藝、歌唱天份的…

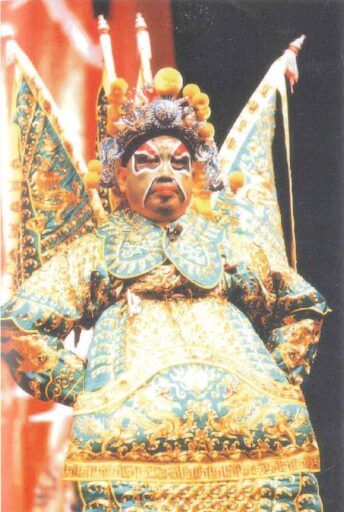

出將入相的使命——北管子弟戲的傳承之路

子弟戲在台灣民間藝術中佔有獨特地位,其核心價值在於「誠」與「執著」。在大稻埕地區,靈安社作為「稻江八大軒社」中歷史最悠久的北管館閣,自1871年創立以來,已走過逾150年。其傳承精神具體體現於俗諺:「…

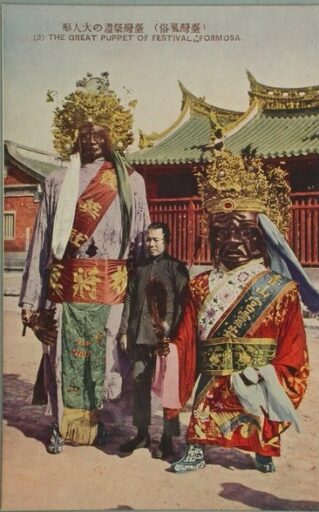

南管音樂與民間儀式的共融

從古至今,人們相信藉由無形的力量得以撫慰內心的不圓滿,戲曲及其音樂的功能性也會在酬謝的過程展露無遺。例如,廟口歌仔戲演出前,通常會先進行富有吉祥之寓意的「扮仙戲」答謝神靈的庇佑;此外,台灣尚以南管音樂…

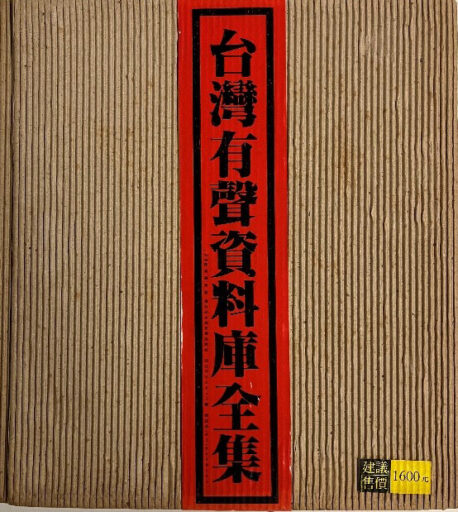

水晶唱片《台灣有聲資料庫》

2021年1月,曾任水晶唱片的創意總監的何穎怡宣布要建立「水晶索引聲音資料庫」,把在2006年歇業的水晶唱片所持有的有聲資料和文字資料都上傳到網路,讓資料成為「公共財產」,真是令人振奮的消息。 水晶唱…

流行的歌仔腔和歌仔調

1930年代流行歌曲作為新興大眾娛樂,除須擁有優秀歌藝、聲嗓之外,更需具有吸引消費者的知名度與內涵,因此從唱片業發展歌曲唱片起,歌仔戲演員、藝旦成為唱片公司在揀選灌錄歌手的首重來源。例如,日治時期知名…

淺井惠倫的錄音史料

1930年代語言學家淺井惠倫來臺錄製大批臺灣人的聲音,相關資料留存記錄於東京外國語大學亞非研究室,其中有許多聲音資料,可說是極其珍貴的臺灣文化資產。統整他的錄音內容可以發現,他1930年起,於今臺南新…

鏗鏗鏘鏘——歷史錄音中的子弟戲

歷史錄音是觀察北管子弟戲風光歲月的重要窗口。自1914年日本蓄音器商會(日蓄)發行台灣第一張唱片後,北管唱片的銷量在當時僅次於歌仔戲,顯示其在民間社會強大的影響力。 透過現存的蟲膠唱片,我們可以重溫日…

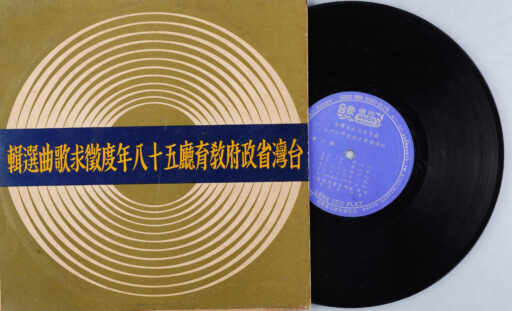

三種「淨化歌曲」的威力

政治力對聲音的影響,在戰後40年多間尤其明顯,特別反應在「淨化」這個概念上。「淨化」可說是國民黨政府文化政策的核心,到1970年至1980年代之間,更確實成為一種文化類型,在大眾媒體上特別響亮,滲透到…

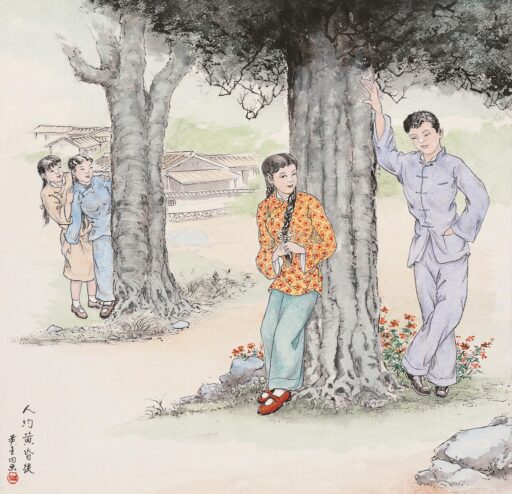

文明戀愛──愛情流行歌的兩面

愛情並不總是同一個模樣──不是說兩個人的愛情會因為時間而變換,有的人失去了自己的形狀,而是在不同時代,「愛」有不同的意思。在20世紀初的台灣,愛代表了自由和文明。 號稱台灣第一首流行歌的〈桃花泣血…

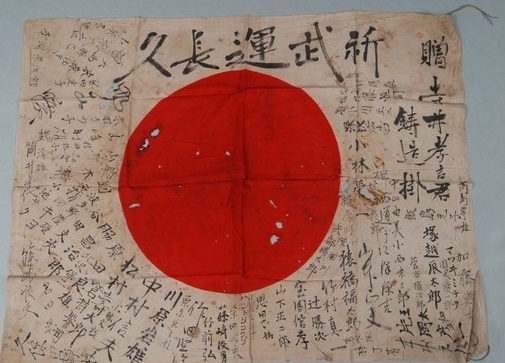

月夜愁、雨夜花的時代變奏

對臺灣歌謠稍有概念者都曉得,1933年之後興起的臺語流行歌曲,有不少在戰爭時期(1937-1945)被改編成為日語歌曲,成為另一番「時局歌」的風貌,〈望春風〉、〈月夜愁〉、〈雨夜花〉、〈心酸酸〉…同樣…

歌謠先聲:文化協會與社會歌

普遍所知,臺灣本土創作歌謠起始於1930年代的唱片歌曲,事實上,1921年起風起雲湧的本土文化改造運動,便開始出現新創作的歌。這些俗稱「社會歌」的歌曲,可說是本土歌謠發展的先聲。 1921年蔣渭水作詞…

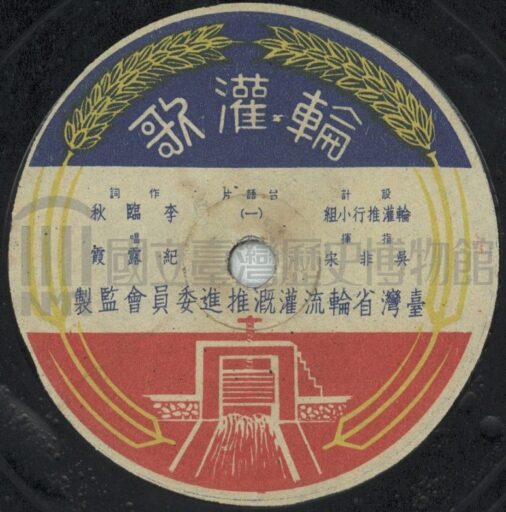

用唱的較有效——業佃、輪灌、新歌調

一首牛馬調 不同時代各自表述 1964年有一首〈鹽埕區長〉,這首有點黃的禁歌曾轟動一時。對當今台語歌愛好者來說,應該不算陌生。這個曲調因為廣為流傳,被當做是民謠:〈牛馬調〉。不過同樣的旋律,早在日…

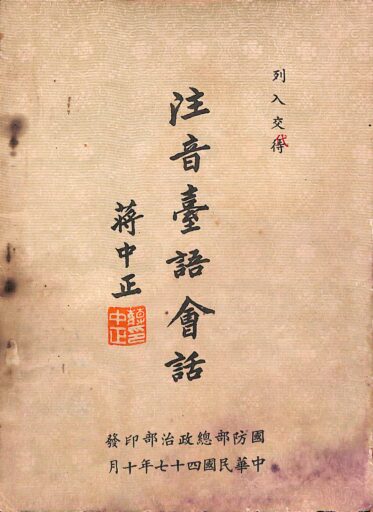

用臺語學「國語」

日治時期曾經發行過以臺語學日語的唱片《皇民化劇:挨拶》,用以推動皇民化、加深「日本化」。內容是兩位臺灣人見面打招呼,以臺語開始談論「學國語(日語)」的話題。甲方會先用臺語說日常用語,乙方會馬上否定甲方…

空襲警報--臺灣人的防空記憶

在二戰時期,原本娛樂用的唱片也成了服務軍國主義的媒介,尤其在1930年代,在日本積極向外侵略、發起戰爭後,日本以「國民精神總動員」為目標,將臺灣納入戰爭動員的一環。此時連台語流行歌都逃不過奉公愛國的命…

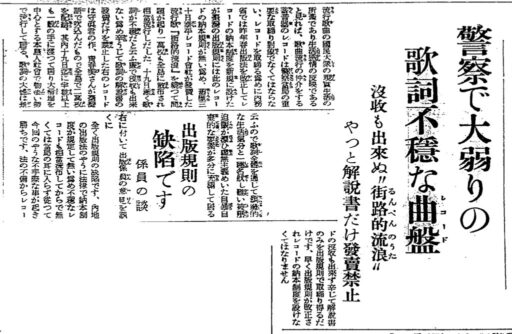

唱片業與警察大人的捉迷藏

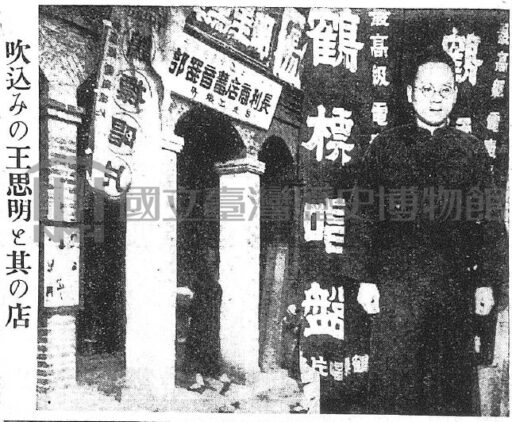

1933年2月,汪思明灌唱並主導發賣的《時局口說:肉彈三勇士》唱片上了報紙,被認為歌詞內容有詆毀戰場英雄的嫌疑。這是臺灣唱片發行近20年來首度踩中軍警單位「地雷」,而後警察單位延用出版警察的手法,以「…

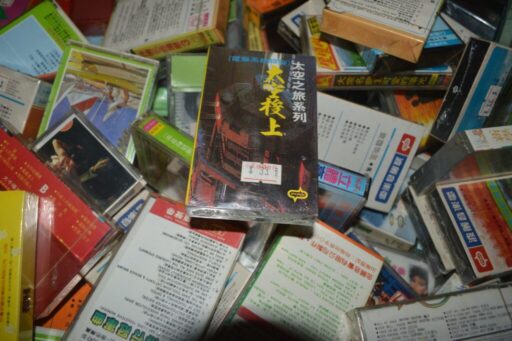

夜市、錄音帶與「方言」的孳長

方言(dialect)指的是一個某種語言的變體,通常指的是語言發展的例外型態。不過在外來黨國體制下的臺灣,社會普遍通用的本土語言被貼上「方言」的標籤,遭到教育與廣電媒體的排擠。本土語言文化在地下經濟支…

愈禁愈有勁--禁歌制度的挫折

在台灣流行音樂的歷史長河中,曾經有一段時期,官方與民間玩著一場長達數十年的「捉迷藏」。戒嚴政府為了端正風氣、維護社會秩序,設立了層層關卡的禁歌制度;諷刺的是,這套制度非但沒能讓那些「不良歌曲」消聲匿跡…

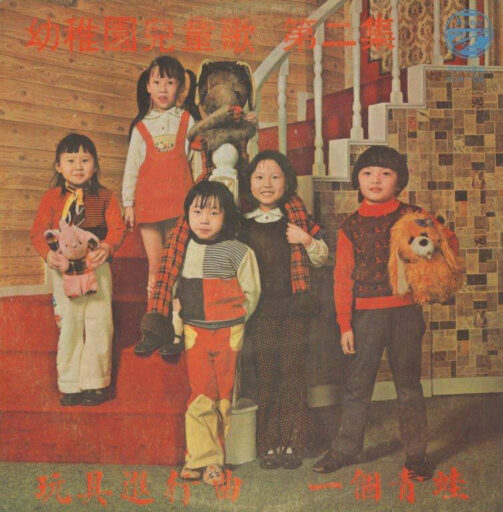

童謠奪還戰--本土囝仔歌的暗潮

兒童教育影響國家未來的發展,其中音樂教育是重要的一環。除了培養基本的音樂素質,兒歌對幼兒的語言學習、生活行為,甚至遲緩兒的發展有幫助。而運用本土語言創作兒歌,其實就代表著從小就「唱自己的歌」,這對認同…

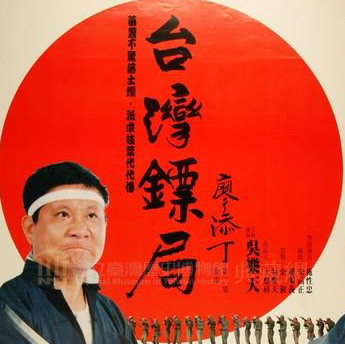

長命百歲的廖添丁

英美文學有一種類型叫「Swashbuckler」──俠盜片,而講到俠盜片,我們自然會想到羅賓漢(Robin Hood)。而在各地的歷史中似乎都有如羅賓翰一般,對抗不公不義、劫富濟貧的人物,像中國清末民…

台語有字-從歌單、封套到卡拉OK

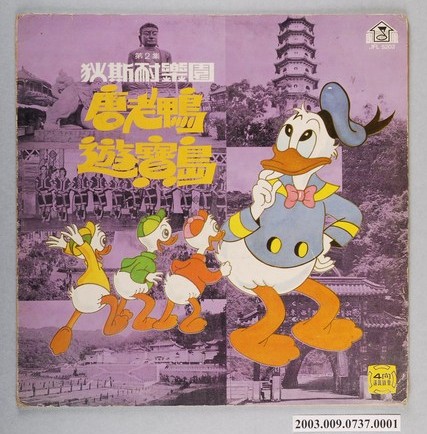

「阿妹阿里達丟仔里都滴落來𡂿!」 單單這樣看過去,大概沒有人知道在寫什麼。 這是臺灣著名的民謠〈丟丟銅仔〉中的歌詞,收錄在1977年家風唱片發行的《狄斯耐樂園第二集 唐老鴨遊寶島》。 《狄…

女聲崛起--歌仔的聽覺變動

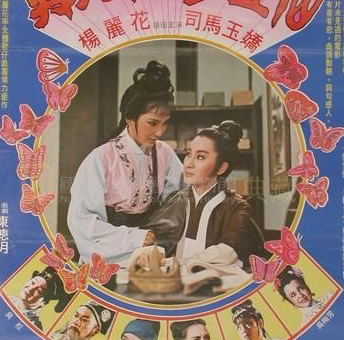

我們透過臺灣歷史博物館蒐藏的諸多歌仔戲唱片裡,劇目包羅萬象,才子佳人、歷史古冊皆有,包括《薛剛反唐》、《二度梅》、《山伯英台》、《秦香蓮》、《石平貴與王寶釧》、《孫龐下山》等;除題材多元外,我們亦能發…

童謠+兒歌=囡仔歌

聲音很好玩,於是我們都愛聲音的遊戲。在多媒體器材出現前,人們主要是以說、唱,來玩聲音,經過口耳相傳,便成了族群內部的共同記憶,在民間流傳的成為民謠,在兒童間流傳的,就成了「童謠」。 在臺灣,童謠又稱為…

笑科百年-老梗也經典

1930的臺灣唱片界,除了流行歌以外,還有說話類唱片,最具有代表性的就是「笑詼」*(tshiò-khue,「笑話」之意)。 流行歌內容多較抒情,勾勒都市中的情感生活,聽眾可從中感受城市情景和新時代的氛…

鳴岐錄音室-電視廣告全民記憶

隨著時間的汰換、技術的革新,聲音文獻能保留至今並為現代所用者,多半是流行音樂市場的遺留品,更多普及於世、甚至是某一世代共同記憶的聲音,是消散、失落了,這些資料也許不再具有商業價值,從保留歷史、珍藏文化…

主題展覽

主題展覽