歌謠先聲:文化協會與社會歌

普遍所知,臺灣本土創作歌謠起始於1930年代的唱片歌曲,事實上,1921年起風起雲湧的本土文化改造運動,便開始出現新創作的歌。這些俗稱「社會歌」的歌曲,可說是本土歌謠發展的先聲。

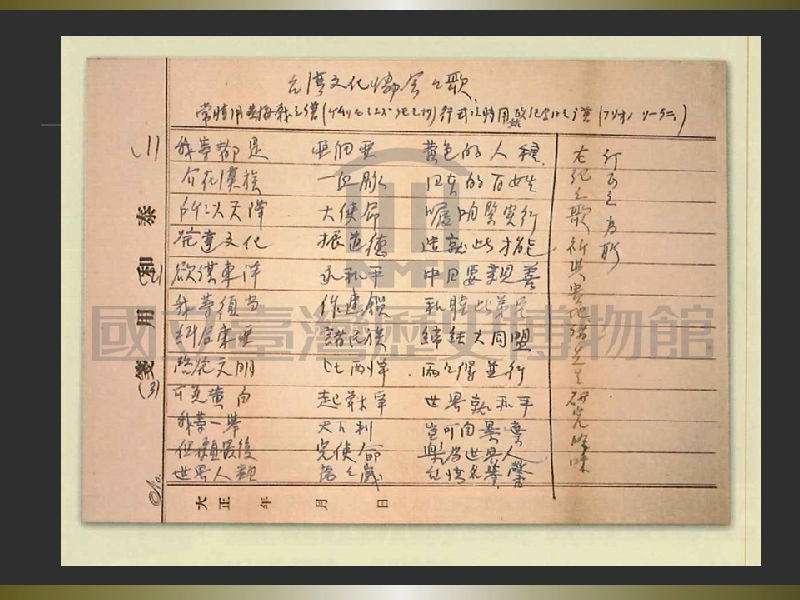

1921年蔣渭水作詞的〈臺灣文化協會會歌〉,是相當早的社會宣傳歌。〈臺灣文化協會會歌〉套用當時眾所熟悉的軍歌與公學校唱歌科教材〈勇敢的水兵〉、〈始政紀念日歌〉,精煉表現社會改造與政治主張。謝星樓作詞的〈臺灣議會設置請願歌〉(1923年)則套用蘇聯社運歌曲,表現本土知識分子的自信,提出「自由平等重人權」的主張。

社運健將蔡培火也熱愛歌謠創作,作為他自治運動理念的宣揚利器。他因「治警事件」入獄時,寫下熱血翻騰的〈臺灣自治歌〉歌詞(1925年)。1929年蔡培火開始嘗試作曲,完成詞曲〈咱臺灣〉,後來由林氏好灌錄為唱片發行,留下社運歌曲相當精采的時代聲音記錄,他的作品經後人整理發行,完整收錄於《蔡培火的詩歌及彼個時代》(賴淳彥編,1999)一書。

1930年代唱片業發揚後,文學社運圈也曾加入泰平唱片等公司,偶有發表。黃得時作詞、朱火生作曲的〈美麗島〉,表現當時的臺灣認同與文化特色,經唱片收藏而得流傳於今,是相當有趣而珍貴的歌謠遺產。

2017年10月臺史博舉辦破天荒第1屆第3次的「愛聽臺灣100年系列活動」,也是本屆的重頭戲,以文化協會為主題的音樂會,邀請點心擔合唱團來館演出文協相關歌謠。 這場音樂會共演出6首歌曲:〈臺灣文化協會會歌〉、〈臺灣議會請願歌〉、〈咱臺灣〉、〈臺灣自治歌〉、〈美麗島〉、〈美臺團團歌〉。現場由臺史博助理研究員黃裕元主持、解說,講解歌曲內容與來源。感謝點心擔合唱團精彩的編曲演唱,以及現場觀眾高品質的熱情參與,完成6筆音樂錄音,意義非凡。