唱片封套裡的臺語書寫

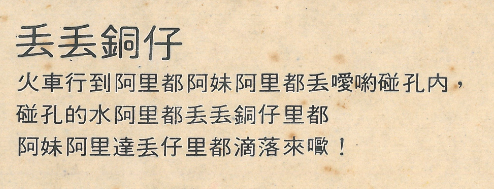

「阿妹阿里達丟仔里都滴落來𡂿!」

單單這樣看過去,大概沒有人知道在寫什麼。

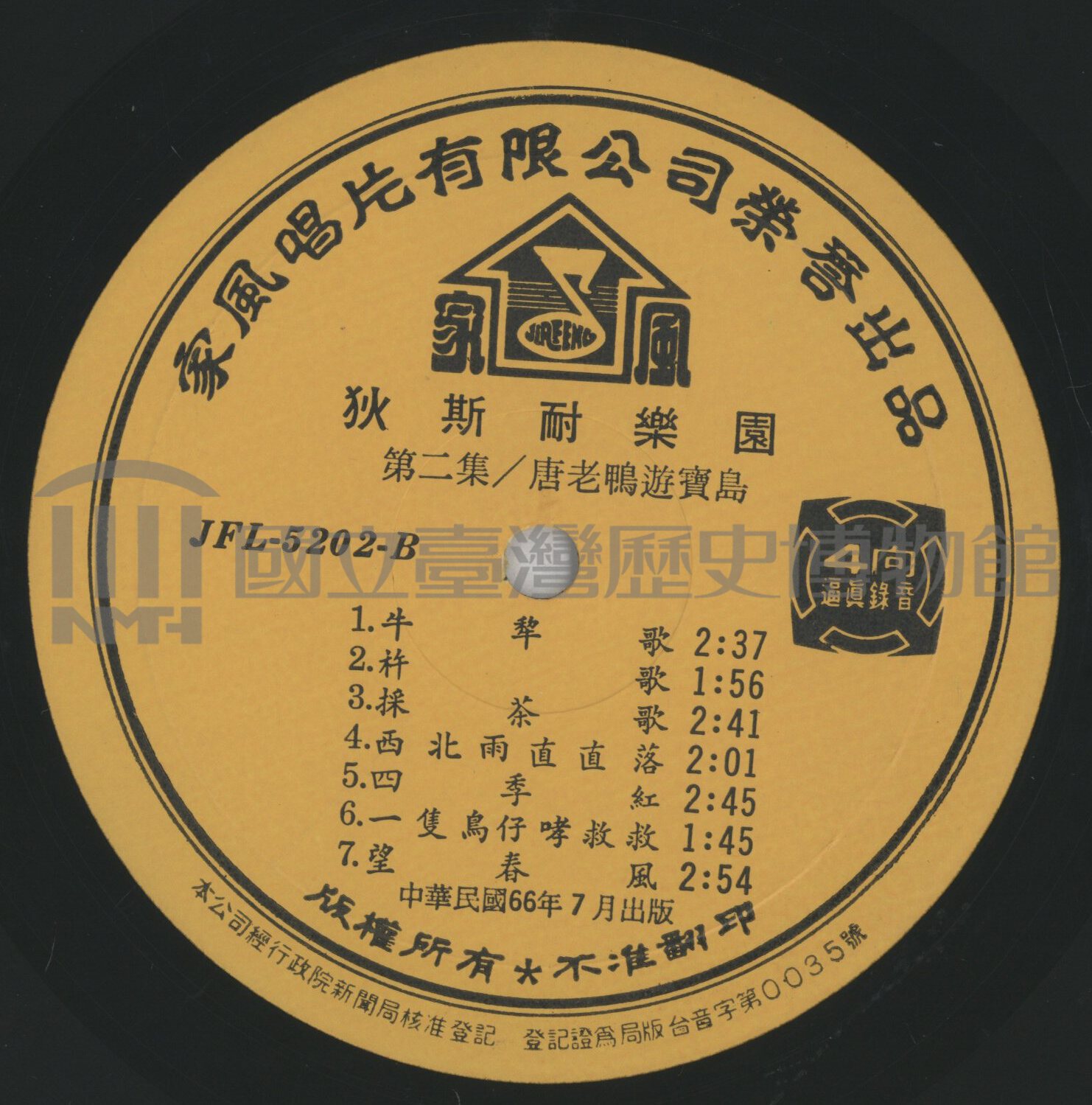

這是臺灣著名的民謠〈丟丟銅仔〉中的歌詞,收錄在1977年家風唱片發行的《狄斯耐樂園第二集 唐老鴨遊寶島》。

《狄斯耐樂園第二集 唐老鴨遊寶島》借用了「狄斯耐」(即現在的迪士尼)的著名角色唐老鴨,讓唐老鴨帶著小鴨們在臺灣四處遊歷,從圓環魯肉飯吃到台中蜜豆冰,吃完台南担仔麵後,去到高雄又看到當時髒又臭的愛河。

走著走著,也唱了許多臺灣的歌謠,像是〈高山青〉、〈四季紅〉、〈西北雨直直落〉,還有剛剛提到的〈丟丟銅仔〉。

上面的歌詞有沒有意思?恐怕最多只是模擬隧道滴水的聲音,更多的是唱歌時候沒有意義的「虛字」。

大部分人受過國高中「國語文教育」的人應該都會覺得寫出來的字一定要有意義,最不濟也會像楚辭的「兮」一樣在註釋寫著「語末助詞,無義」,於是常常就會「望文生義」,但〈丟丟銅仔〉除了歌詞,說不定歌曲名稱本身也沒有什麼特別的指涉,丟銅完全不是用手丟出金屬,用字面理解只會離原意十萬八千里,在這裡的「漢字」只是單純的台語注音罷了。

於是可以發現,歌詞──尤其「不是華語」的歌詞,有時候不一定有意思,照著念也不見得知道在說什麼。

比如1949年由呂泉生作曲、陳大禹作詞,化用臺灣話勸酒俗諺的著名歌曲〈杯底不可飼金魚〉中,「不可」便不是華語的「ㄅㄨˋㄎㄜˇ」,亦不是台語「put-khó」,而是用如同日文借義訓讀的方式讀為「m̄-thang」(毋通)。

若有機會翻閱日治時期的台語字典,可以發現這種類似日文只取漢字意思,完全使用台語發音的訓讀模式並不少見,尤其歌仔冊中更是比比皆是,比如「轉來」(tńg-lâi)寫為「返來」、「莫」(mài)寫為「勿」、「𫞼」(tshāi)寫為「豎」。

這樣說或許會繞到頭昏眼花,如果我們可以進一步用「歌詞」配合「聲音」就會更清楚。

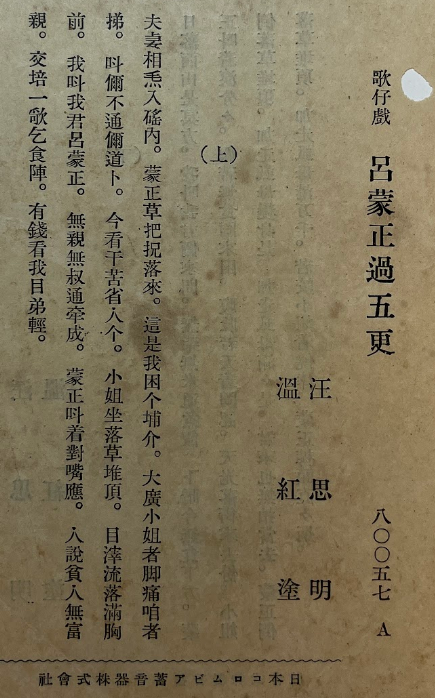

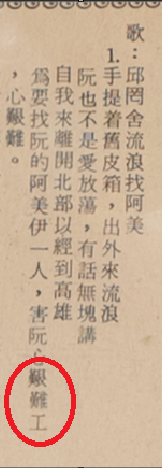

1970年代月球唱片灌錄了一系列「笑詼劇」(tshiò-khue-kio̍k)《邱罔社拼脫線》,「笑詼劇」是具備說唱性質,穿插口白和唱詞,具備說唱性質的表演類型,其中《邱罔舍流浪記》是系列第6集。在唱片封套的背面便有刊錄唱片的口白和歌詞。第一句「阮也不是愛放蕩」,便把沿襲民間把「阮」當成gún的訓用字,而「不是」也和〈杯底不可飼金魚〉一樣,讀成了「m̄-sī」(毋是)而非「put-sī」(不是)。

把「不」當成「m̄」(毋)顯然已經幾乎是約定俗成的用法,畢竟「不」是口語中常常出現,有實際意義的字詞。

但那些沒有意義的虛字要怎麼辦呢?或許像開頭提到的〈丟丟銅仔〉一樣,用近似音的字去湊,也有可能直接用別的符號──比如「假名」。

《邱罔舍流浪記》有一段歌詞是這樣寫的「害阮心艱難エ,心艱難」,乍看之下會想說是不是不小心多打了「工」字,但對照聲音之後會發現,原來那是片假名的エ,大概像是現在的「欸」,是唱歌的虛字。

除此之外,還有「好咧佳哉」(hó-leh-ka-tsài)寫成「好レ加在」、「好無」(hó--bô)寫成「好ボ」、「上蓋好」(siōng-kài-hó)寫成「上階好」。如果說流行歌曲面對的是大眾,那在歌詞上使用訓讀、借字甚至假名,顯然對當時的大眾都不是陌生的用法。

其實從流行歌詞就可以發現,臺灣有自己的文字書寫邏輯,像是KTV的台語用字自成一格,而且我們現在仍舊愛吃「刈包」(kuah-pau),說成「ㄧˋ包」只會被人家笑。